ऐतिहासिक कथानक एवं जीवन दर्शन पर आधारित एक अद्वितीय रचना

मानव जीवन विभिन्न घटनाओं एवं भावनाओं का समुच्चय है | मानव जीवन, प्रेम , न्याय , प्रयत्न , कला, अमरता, विवाह, भाग्य, दुःख – सुख की स्थिति, नारी की मौलिक शक्ति, नारी एवं पुरुष की सामाजिक स्थिति एवं उनके परस्पर संबंध इत्यादि अनुभूतिओं, भावनाओं एवं व्यवस्थाओं के माध्यम से पुष्पित एवं पल्लवित होता रहा है|

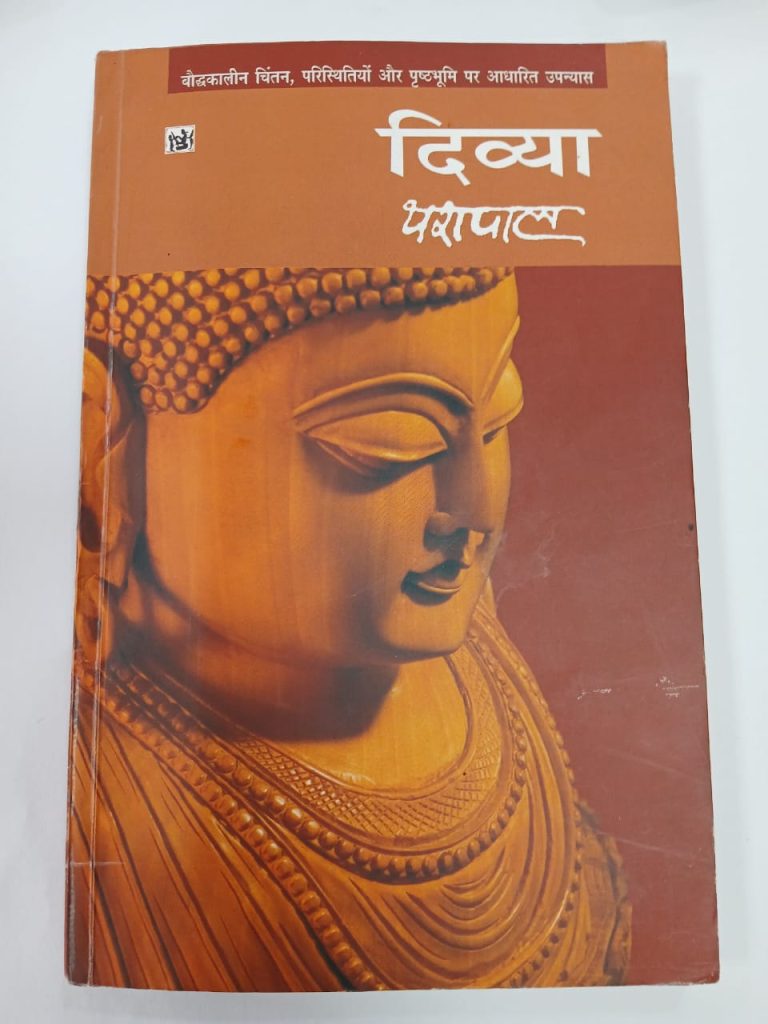

प्रसिद्ध कथाकार यशपाल के द्वारा रचित पुस्तक दिव्या में मानव जीवन के इन विविध महत्वपूर्ण पहलुओं के दर्शन के संबंध में, भारतवर्ष के प्राचीन मद्र एवं शूरसेन गणराज्य के क्रमश: सागल नगर एवं मथुरा नगर के एतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक , राजनीतिक , सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, घटनाक्रम एवं पात्रों के माध्यम से, सारगर्भित चर्चा एवं चिंतन योग्य विमर्श की प्राप्ति होती है | समकालीन समय के मानव जीवन के विभिन्न आयामों के लिए भी पुस्तक में किए गए विमर्श महत्वपूर्ण, उपयोगी एवं पठनीय है|

यह कथा मद्र गणराज्य मे चैत्र मास की पूर्णिमा को सागल नगर में आयोजित मधू पर्व से प्रारभ होती है| मधू पर्व के अवसर पर शस्त्र प्रतियोगिता एवं संगीत – नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी एवं सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना सरस्वती पुत्री का चुनाव किया गया है| इस प्रतियोगिता की समाप्ति के पश्चात जीवन मे दुख एवं सुख के अनुभूति के संबंध मे चर्चा का प्रसंग आता है|

वैराग्य भीरु की आत्म प्रवंचना मात्र है –

मानव जीवन एवं मानव जीवन मे दुःख-सुख की स्थिति के बारे मे पुस्तक मे दो प्रसिद्ध किन्तु परस्पर विरोधी दर्शन के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई है | बौद्ध मत के अनुसार “माया के बंधन में जीव को सुख की मिथयानुभूति का भ्रम होता है|” चार्वाक मारिश के अनुसार “दुःख की भ्रांति में भी जीवन का शाश्वत क्रम इसी प्रकार चलता है | वैराग्य भीरु की आत्म प्रवंचना मात्र है | जीवन की प्रवृति प्रबल और असंदिग्ध सत्य है |”

नारी की कला नारी की आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है –

मद्र गणराज्य के सागल नगर में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित मधूपर्व में जनपद कल्याणी मल्लिका के शिष्याओं में से नृत्य प्रतियोगिता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना सरस्वती पुत्री का पुरस्कार कुमारी दिव्या को प्राप्त हुआ था|

मधु पर्व के अवसर पर कुमारी दिव्या द्वारा सरस्वती पुत्री का सम्मान प्राप्त करने के पश्चात, विभिन्न जन कला में उनकी अद्वितीय प्रतिभा के लिए साधुवाद एवं आशीर्वाद देते रहते थे| युवक एवं स्त्रियाँ उनकी स्तुति भी करते थे | किन्तु चार्वाक मारिश के द्वारा साधुवाद प्रदाय किए जाते समय उनकी प्रतिभा के संबंध में विचित्र बात कही गई थी |

“नारी की कला नारी की आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है जो नारी मे सृष्टि की आदि शक्ति है |” चार्वाक मारिश के द्वारा, कुमारी दिव्या को साधुवाद प्रदाय किए जाने के दौरान उक्त बात कही गई थी| “नारी सृष्टि का साधन और मुख्य आधार है| सृष्टि की आदि शक्ति का क्षेत्र, वह समाज और कुल का केंद्र है|”

चार्वाक मारिश द्वारा उठाया गया यह विमर्श तत्कालीन समय के साथ साथ समकालीन समय मे भी महत्वपूर्ण है | नारी की मुख्य एवं मौलिक शक्ति निस्संदेह सृजन की शक्ति है| किन्तु नारी की अन्य कलाएं, आकर्षण शक्ति जो सृजन शक्ति का ही एक स्वरूप है का केवल निखार मात्र है या आकर्षण शक्ति के इतर भी स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण है?

न्याय, दृष्टिकोण सापेक्ष भावना एवं सिद्धांत है –

सरस्वती पुत्री के सम्मान से सम्मानित कुमारी दिव्या के शिविका मे कंधा देने के समय, सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी के पुरस्कार के विजेता कुमार पृथुसेन की वर्जना और भर्त्सना, आचार्य रुद्र धीर द्वारा की गई थी| कुमार पृथुसेन द्वारा इस संबंध में न्याय की प्रार्थना धर्मास्थान में महा पंडित धर्मस्थ के समक्ष की गई थी| न्याय के इस प्रश्न के संबंध मे कुमारी दिव्या एवं माह पंडित धर्मस्थ के मध्य चर्चा होती है |

प्रश्न – धर्मास्थान के सम्मुख तो सभी नागरिक समान हैं?

उत्तर – “ एक महाराज पौरव का धर्मा स्थान था, एक विजयी मिलिंद का और एक कुल – गण के राज्य का धर्मा स्थान है|” “धर्मास्थान / न्याय स्थान कोई स्वयंभू और स्वतंत्र वस्तु नहीं है, वह केवल समाज की भावना और व्यवस्था की जिह्वा है | न्याय व्यवस्थापक के अधीन है |” “न्याय के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं |”

पुस्तक की कथा में, मद्र गणराज्य के मुख्य न्यायाधिपति धर्मस्थ आचार्य माह पंडित देव शर्मा के द्वारा न्याय के संबंध मे किया गया यह विमर्श न्याय जैसे महत्वपूर्ण अवधारणा की निरपेक्षता अथवा सापेक्षता के संबंध मे एक दृष्टिकोण प्रदाय करती है |

विवाह जीवन में सामर्थ्य और सफलता का साधन है? –

कुमारी दिव्या और कुमार पृथु सेन विवाह करना चाहते थे| किन्तु युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए उनका विवाह का आयोजन तत्काल न हो सका| युद्ध की समाप्ति एवं विजय के पश्चात कुमार पृथुसेन अपने पिता के समक्ष कुमारी दिव्या से विवाह के अपूर्ण कार्य को अविलंब पूर्ण किए जाने की बात को रखते हैं| इस समय पिता के द्वारा, कुमार पृथुसेन के समक्ष विवाह की अवधारणा के संबंध में चर्चा किया जाता है|

“पृथुसेन मद्र की रक्षा हेतु विजयदेवी को संतुष्ट करने के लिए आत्मसमर्पण का अर्घ्य लेकर समर यात्रा के लिए प्रस्तुत था| उसके संकट और भी से उसकी अर्धांगिनी बनने के लिए अपना अस्तित्व उसे सौंप कर उसके हृदय मे समाकर उसे साहस और सांत्वना देने के लिए दिव्या आत्मसमर्पण की विजय यात्रा के लिए प्रस्तुत हुई थी|”

किन्तु केन्द्रस से युद्ध को दृष्टिगत रखते हुए कुमारी दिव्या एवं कुमार पृथुसेन का विवाह आयोजन न हो सका था और इस विषय को युद्ध पश्चात की अनुकूल परिस्थिति के लिए स्थगित किया गया था | अपने पिता के लगातार परामर्श के कारण पृथुसेन ने गणपति मिथोद्रस की पौत्री सीरों से विवाह हेतु सहमत हो गया| इस विवाह का तात्कालिक लाभ निश्चय ही पृथुसेन को प्राप्त हुआ और उसकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई| परंतु व्यक्तिगत संबंध मे दिव्या से विवाह न कर पाने और इसीलिए इस आत्महनन के परिणामस्वरूप वितृष्णा और शैथिल्य का भाव पृथुसेन के मन और मस्तिष्क पर छाया रहता था| वह स्वयं अपने और समाज के प्रति विरक्ति का अनुभव करने लगा था| बाद में जब आचार्य रुद्र धीर के प्रयासों से सत्ता सूत्र परिवर्तन के जब प्रयास किए गए तो उस समय पृथुसेन के पिता के सोच के विपरीत यवन सामंत वर्ग द्वारा खास विरोध या पृथुसेन को पुनः पदस्थ किए जाने हेतु खास सहयोग नहीं किया गया| और इस प्रकार दीर्घ काल मे, विवाह सामर्थ्य एवं सफलता प्रदाय करने में सफल नहीं रह पाया|

इस प्रकार विवाह की संस्था के संबंध में महत्वपूर्ण विमर्श दृष्टिगोचर होता है| विवाह की अवधारणा स्त्री और पुरुष के मध्य आश्रय और अनुभूति के परस्पर आदान प्रदान पर आधारित हो? नारीत्व एवं पुरूषत्व के परस्पर आत्मसमर्पण पर आधारित हो?, अथवा यह जीवन में सामर्थ्य और सफलता प्राप्त करने का साधन हो?

जीवन के एक प्रयत्न या एक अंश की विफलता सम्पूर्ण जीवन की विफलता नहीं है –

कुमारी दिव्या के द्वारा स्वयं के एवं अपने पुत्र के पोषण एवं लोकोपवाद से बचने हेतु विभिन्न प्रयत्न किए गए थे| इन प्रयत्नों के दौरान ही वह मथुरापूरी में नर्तकी अंशुमाला के रूप मे जीवन गुजार रही थी| चार्वाक मारिश से अंशुमाला के रूप मे अकस्मात भेंट होने के पश्चात, कुमारी दिव्या की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत मनुष्य के जीवन मे भाग्य, प्रयत्न, चेष्टा जैसे विषयों पर चर्चा होती है|

-“प्रयत्न और चेष्टा जीवन का स्वभाव और गुण है | जब तक जीवन है, प्रयत्न और चेष्टा रहना स्वाभाविक है | जीवन में एक समय प्रयत्न की असफलता ही मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन नहीं है | जीवन निस्सीम है | वैसे ही मनुष्य का प्रयत्न और चेष्टा भी सीमित क्यूँ हो? असामर्थ्य स्वीकार करने का अर्थ है , जीवन में प्रयत्नहीन हो जाना, जीवन से उपराम हो जाना|”

“जब तक जीवन है उसमे परिवर्तन और प्रयत्न के लिए अवसर और संभावना है| जीवन अनंत है और मनुष्य का प्रयत्न और सामर्थ्य भी | निरंतर प्रयत्न ही जीवन का लक्षण है|”

कथा के एक प्रमुख पात्र अंशुमाला (कुमारी दिव्या) एवं चार्वाक मारिश के मध्य संवाद के माध्यम से कथा मे जीवन में प्रयत्न एवं चेष्टा जैसे आयामों के दर्शन पक्ष के संबंध मे चर्चा की गई है जो हर काल एवं परिस्थिति में मनुष्य हेतु पथ प्रदर्शक जैसा कार्य कर सकता है |

नारी एवं पुरुष के संबंध की आदर्श स्थिति – अनुभूति एवं आश्रय का आदान – प्रदान –

पुस्तक में कुमारी दिव्या के पात्र के माध्यम से स्त्री की सामाजिक स्थिति, स्त्री की स्वतंत्रता एवं स्त्री पुरुष संबंध की सामाजिक स्थिति के संबंध में गहन चर्चा की गई है|

मद्र के तत्कालीन कुल गणराज्य के सामाजिक परिवेश में स्त्री की सर्वाधिक सम्मानित एवं महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिति कुलवधू या कुलमाता या कुलमहादेवी का आसन था किन्तु यह आसन स्त्री की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का नहीं था बल्कि पुरुष के प्रश्रय के कारण सम्मानित था|

नारी की दूसरी सम्मानित स्थिति जनपदकल्याणी की या नगर वधू की या वेश्या की थी| यह आसन यद्यपि स्त्री की स्वतंत्रता का आसन था किन्तु इस आसन में स्त्री अपनी मौलिक शक्ति सृजन की शक्ति जो संतति परंपरा के माध्यम से मनुष्य प्रजाति को अमरत्व प्रदाय करती है, को स्वतंत्र एवं सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से उपयोग नहीं कर सकती थी|

नारी की एक तीसरी स्थिति बौद्ध मत द्वारा प्रतिपादित निर्वाण के मार्ग का है| इस स्थिति में स्त्री को पुरुष के प्रश्रय की आवश्यकता नहीं थी किन्तु निर्वाण के मार्ग को स्वतंत्र रूप से केवल वेश्या ही चुन सकती थी, कुल वधू के लिए पिता या पति या पुत्र की सहमति आवश्यक थी एवं दासी के लिए स्वामी की सहमति आवश्यक थी| इसके अतिरिक्त निर्वाण के आसन में नारी अपने मौलिक शक्ति एवं धर्म, सृजन का पालन नहीं कर सकती थी|

इस प्रकार कथा के मुख्य पत्र कुमारी दिव्या के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न होता है की वह कौन सी सामाजिक स्थिति हो सकती है जिसमें नारी को, सृष्टि में नारी के जीवन की मौलिक सार्थकता को प्राप्त करने मे स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता एवं स्वत्व का त्याग न करना पड़े?

इस प्रश्न का उत्तर चार्वाक मारिश एवं कुमारी दिव्या के मध्य, कथा के अंत में हुए वार्तालाप में निहित है| नारी एवं पुरुष के मध्य केवल अनुभूति एवं आश्रय के आदान प्रदान से ही ऐसी आदर्श स्थिति प्राप्त की जा सकती है|

यह कथा उपरोक्त प्रकार से, जीवन दर्शन के एक महत्वपूर्ण विमर्श के साथ समाप्त होती है |

कथा में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य मानव जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के संबंध मे गहन चर्चा और विमर्श किया गया है जो पाठकगण को चिंतन हेतु विवश करती है |

पुस्तक की कथा वस्तु एवं विभिन्न विषयों के विमर्श, इस बात के लिए आधार भी प्रदान करती है की किस प्रकार एवं कहाँ तक, प्राचीन समय के तुलना में वर्तमान समय के भारत वर्ष के नागरिकों के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश एवं संरचना में मानव जीवन संबंधी विभिन्न विषयों जैसे – गणराज्य, विवाह, नारी की सामाजिक स्थिति, नारी की स्वतंत्रता, नारी एवं पुरुष के संबंध इत्यादि की प्रकृति एवं संरचना में परिवर्तन – प्रगति या ह्रास – हुआ है|